Par Andrea Jösch

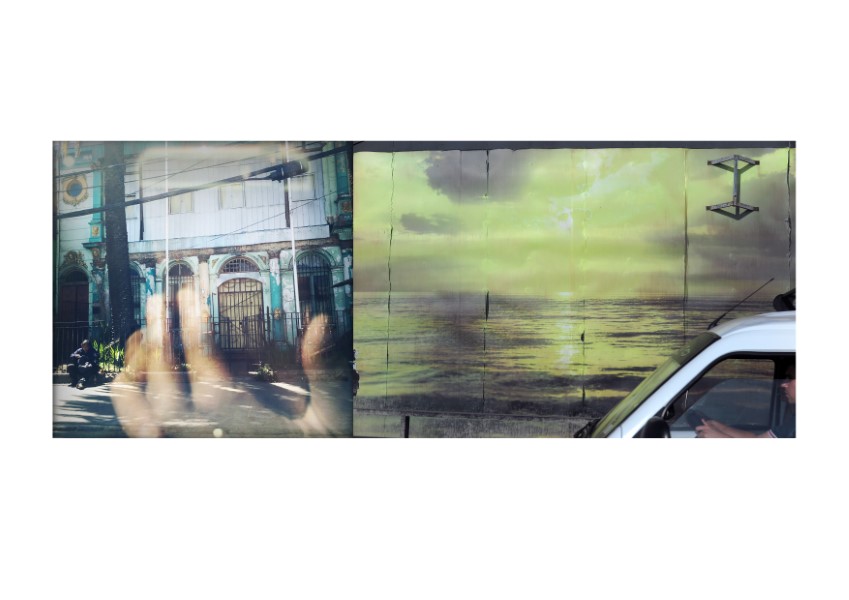

Photo © Marie Bovo, Piotr Zamojski

Dans le cadre des résidences artistiques Resonancias, j’ai interviewé les artistes Marie Bovo (1967) et Piotr Zamojski (1963) qui, pendant le mois d’octobre, ont développé le projet Casa Propia dans les espaces du Festival Internacional de Fotografia de Valparaiso (FIFV). Leur recherche se concentre sur l’entre-deux de l’environnement territorial-architectural, les paysages intimes-relationnels des villes portuaires, et divers medias tels que la photographie analogique, la vidéo, l’écriture et l’audio.

Andrea Jösch : Maintenant que la résidence est terminée, que s’est-il passé sur le territoire* avec les découvertes qui n’étaient pas prévues ?

Marie Bovo : Bien sûr, il y a toujours un entre-deux entre ce que l’on pense et ce qui se passe dans la réalité. C’était mon premier voyage en Amérique latine, je m’en étais rapprochée à travers la poésie et les romans. Ce projet a commencé par un poème d’Oscar Hahn – Casa propia (une maison à soi) – dans lequel il s’interroge sur la sensation de se sentir chez soi en tant que migrant ou étant en exil. Il s’agit non seulement de l’espace architectural, mais aussi de l’habitat psychologique. Cette poésie englobe le présent comme un lieu où l’on vit ; on pense alors à un présent lié à d’autres dimensions du temps. Valparaíso a cette dimension, celle d’un présent fragile. Nous l’avons perçu à travers les événements liés au processus constitutionnel et le passé même de la ville; tout cela se ressent quand on parcourt et quand on vit la ville portuaire. Il y a tant de choses à voir et tant de gens à qui parler… c’est pour cela que nous devrons prendre du recul pour comprendre ce que nous avons vécu ce mois-ci.

© Marie Bovo, Piotr Zamojski

© Marie Bovo, Piotr Zamojski

AJ : Et avez-vous trouvé en quelque sorte une casa propia?

Piotr Zamojski : Pour moi, ça a été un peu différent, j’étais déjà venu au Chili. En 2000, je suis venu pour une résidence et nous avons réalisé une œuvre dans l’ex-cárcel (ancienne prison aujourd’hui Parque Culturel de Valparaíso, NdT), trois ans plus tard, nous l’avons exposée au musée d’art moderne de Castro, à Chiloé (dans le sud du pays, NdT). Je connaissais un peu le Chili et j’avais de très bons souvenirs de Valparaíso. Ce voyage était comme un retour à la maison, j’ai été ému par sa force et son hétérogénéité. Ce fut un voyage sentimental.

AJ : On pourrait dire que nous sommes à l’ère de l’image… J’aimerais savoir si cette distance par rapport au langage accentue d’autres perspectives et sensibilités lors de la réalisation d’un travail axé sur les relations communautaires.

PZ : Les images deviennent une sorte de nouveau langage, nous sommes saturés d’images de publicités et de la vie quotidienne, ce qui est devenu d’une certaine manière un langage très codifié et spécialisé, mais aussi un langage très simplifié de la vie quotidienne. Une langue hyperspécialisée et inaccessible et, d’autre part, une langue homogénéisée pour la majorité. Là est mon problème, comment trouver la meilleure façon de communiquer en travaillant dans les territoires, en essayant de trouver la générosité du lieu. C’est pour cela que je m’intéresse à la recherche sur les langues locales et leurs formes.

AJ : Cet intérêt pour l’utilisation des formes du langage provient-il de vos études en typographie ?

PZ : J’utilise toujours des sources différentes pour chaque projet, car chacune porte d’une certaine manière l’atmosphère du lieu, l’esprit de l’époque à laquelle elle a été créée.

AJ : Pouvez-vous me dire ce que les ports représentent pour vous ?

MB : La famille de Piotr vit en Pologne, dans une ville portuaire appelée Gdynia, pour ma part je suis né à Alicante et que je vis maintenant à Marseille, qui est également construite entre des collines. Les ports ne sont jamais renfermés sur eux-mêmes, ils sont un portrait du monde, des métis, des migrants, des villes jumelées avec d’autres ; c’est pour cela qu’ils nous intéressent, car dans les ports, tout est mélangé à tous les niveaux. Les géographies de ces villes sont comme les romans de José Luis Borges, un passage labyrinthique où l’on ne sait jamais si l’on trouvera l’endroit que l’on cherchait ou si l’on apparaîtra dans un autre temps… ici c’est encore plus extrême. © Marie Bovo, Piotr Zamojski

© Marie Bovo, Piotr Zamojski

AJ : Qu’est-ce que cela vous a fait d’être dans un pays qui traverse simultanément une période politique unique avec une crise sociale, un processus constitutionnel et une pandémie mondiale?

PZ : Nous savions bien sûr ce qui se passait au Chili, ce fut un processus politique d’importance internationale. Nous avons été très heureux d’apprendre que le processus constitutionnel avait été mis en marche, avec un engagement social pour traiter les problèmes existants. Surtout, dans le contexte d’une situation internationale qui ne facilite pas les choses sur le plan politique, et encore moins avec la pandémie qui nous a tous touchés. Nous vivons des temps difficiles, nous savons que les ressources s’épuisent, et nous sommes donc nombreux à réfléchir à une manière pacifique et raisonnable de faire face à tout cela.

MB : Il est très difficile de se faire une idée, en quelques semaines, de ce que signifie réellement ce processus politique. Nous avons parlé à de nombreuses personnes et beaucoup d’entre elles ont foi en la nouvelle constitution, mais il y a des questions urgentes, comme la question de l’eau et de l’accès à l’eau pour les personnes pauvres qui vivent dans les collines. C’est une tragédie. Ils n’ont pas accès à cette ressource parce que les entreprises privées refusent d’investir dans ces endroits. De nombreuses personnes à qui nous avons parlé espèrent que la situation puisse s’améliorer, mais c’est une période fragile, car si elle ne s’améliore pas, tout le monde sera à nouveau déçu. On l’a très fortement ressenti, notamment lors des commémorations auxquelles nous avons assisté à deux ans de la crise.

AJ : Nous vivons une époque à la fois complexe et stimulante, si on imagine qu’il existe d’autres façons de construire d’autres mondes possibles. Pouvez-vous me parler de votre approche des communautés, des entre-deux auxquels vous faites généralement allusion dans vos projets artistiques ?

MB : La première belle chose qui nous est arrivée a été de rencontrer l’artiste chilienne-allemande Cornelia Vargas et sa fille Sofia. Cornelia et son mari, l’architecte Eduardo Vargas, ont construit un projet utopique dans les années 1960: des maisons sociales communautaires. Leur histoire correspondait parfaitement à notre projet.

PZ : Nous sommes allés avec eux sur place et ça a été très émouvant, car Cornelia a retrouvé une femme âgée de 90 ans qu’elle connaissait, et nous avons été témoins de ces retrouvailles et de cette conversation. Cet endroit était un espace communautaire où tout le monde s’entraidait et qui fut un succès, les maisons sont toujours là, alors on peut peut-être dire que c’était une utopie, mais une utopie réussie. Nous avons également connu d’autres personnes, car notre travail est basé sur ce qui ressort des relations que nous établissons pour pouvoir construire un espace où l’on se sent chez soi.

MB : Un homme de l’une de ces communautés nous a invités chez lui, il avait 90 ans et travaillait encore dans la mécanique. Ses enfants étaient là, toute la famille était là. Il nous a montré un travail qu’il était en train de faire – avec un mécanisme en acier – qu’il devait livrer le lendemain matin. Ces petites histoires sont celles qui comptent pour nous. Nous avons également rencontré plusieurs personnes dans un bâtiment communautaire où se trouvent les bureaux du FIFV. Comme nous venions tous les jours y travailler, j’ai rencontré un jour Elena et Mirella, deux fumeuses. C’est important car leurs collègues ne fument pas, l’espace commun devient donc le lieu pour créer d’autres liens. Les couloirs font partie de la maison, une extension affective… mais on découvre ces choses quand on passe du temps dans les lieux.

© Marie Bovo, Piotr Zamojski

© Marie Bovo, Piotr Zamojski

AJ : La maison est quelque chose de plus neutre et le foyer est l’endroit où l’on se sent bien…

PZ : Il y a une phrase de l’architecte canadien Witold Rybczynski, qui dit que l’on peut quitter les maisons, mais que l’on revient toujours au foyer. “Home” est lié au retour, mais aussi à l’endroit que l’on connaissait d’avant, et c’est le sentiment que j’ai eu lorsque je suis revenue à Valparaíso.

AJ : Y a-t-il quelque chose qui vous a semblé possible de matérialiser de ce que vous avez vécu ?

PZ : Nous pensons à une publication avec des images et des textes. Nous aimerions inviter Cornelia, Sofía Vargas et le poète Enrique Winter à y participer, car il s’agit d’un projet ouvert, nous voulons qu’il y ait d’autres voix que nos observations et réflexions.

AJ : Que signifie la migration pour vous ?

PZ : Les migrants sommes nomades. Les migrations enrichissent certains aspects de la vie, mais elles en brisent aussi une autre partie. J’ai parlé à de très nombreux migrants et il y a une constante : quand on revient après de nombreuses années, on a l’impression de rentrer chez soi, mais en tant qu’étranger… migrer change votre perspective et le point de vue à partir duquel vous établissez votre relation au territoire et à la réalité.

MB : Si vous n’avez pas de racines dans le pays, cela ne signifie pas que vous n’avez pas le droit de vivre, de penser, d’être dans l’endroit où vous arrivez. Être un migrant est une position qui vous pousse toujours à créer des liens avec ceux avec qui vous n’êtes pas né.

AJ : La migration enrichit et transforme la culture locale, elle nous fait regarder et percevoir les relations et le monde depuis d’autres perspectives qui ouvrent notre regard…

MB : Enrichir est l’un des mots les plus importants, c’est quelque chose que l’on voit en permanence à Valparaíso, des couches et des couches de diversité ; j’ai toujours été attiré par l’idée du métissage.

PZ : Puisqu’on parle de couches, Marseille, où vit Marie, a été fondée par les Grecs il y a plus de deux mille cinq cents ans, il y a donc des traces de cette époque et de celles qui ont suivi, des couches et des couches d’histoire. Ce n’est pas comparable à Gydnia, une ville portuaire récente sur la mer Baltique qui a été construite dans les années 1920 dans un style moderniste international. Valparaiso est un entre-deux, avec des traces d’incendies et de tremblements de terre… ce qui rend les couches très différentes. Il y a l’idée du puzzle, de l’assemblage de petites pièces qui s’adaptent parfois mieux que d’autres, mais qui fonctionnent. Pour moi, c’était tellement surprenant de voir des formes inattendues, beaucoup d’entre elles n’ont pas été construites comme des expériences architecturales ou avant-gardistes, mais juste par nécessité… c’est ça qui est impressionnant. À cela s’ajoute les contraintes géographiques de son emplacement ; c’est à la fois stable et instable. La fusion de l’impossible est fascinante.

© Marie Bovo, Piotr Zamojski

© Marie Bovo, Piotr Zamojski

AJ : Ces traces dont vous parlez, ou le bricolage intégré dans cette façon de construire et de vivre, sont comme un entre-deux constant pour nous. Que signifie alors vivre dans l’incertitude ?

PZ : Je pense que c’est plus reposant de vivre dans une situation stable, mais vivre ainsi réduit la créativité. Je pense donc que ces lieux ou ces moments incertains nous appellent à improviser, à trouver de nouvelles solutions. Valparaíso est un exemple d’improvisation, un mélange d’Art déco, de modernisme, et d’architectures nouvelles, mais toujours avec un je-ne-sais-quoi de provisoire. En Europe centrale, l’architecture était solide, construite principalement en pierres ou en briques, elle était construite pour durer des siècles. On a ici quelque chose de similaire à l’architecture japonaise à cause des tremblements de terre, une forme moins lourde, moins fixe mais plutôt changeante, il y a beaucoup d’espaces entre l’extérieur et l’intérieur, de connexion ou encore de seuils. Si vous vivez dans des lieux géographiques où la possibilité de cataclysmes est constante, vous créez des modes de pensée différents, vous appréciez beaucoup plus le présent et vous êtes plus conscient de vivre effectivement sur un fil. Je pense que l’architecture illustre précisément ce dont nous parlons maintenant.

MB : Ce qu’entraîne l’incertitude, en revanche, c’est la précarité. Un équilibre est nécessaire, sinon ceux qui ont moins souffriront toujours.

AJ : Avez-vous déjà travaillé ensemble auparavant ?

MB : Nous sommes partenaires et nous partageons des idées, mais c’est la première fois que nous réalisons un projet ensemble. Ce fut une collaboration très intéressante et équilibrée et elle nous a permis de nous engager dans d’autres modes de relation avec les gens.

AJ : Qu’est-ce qui se prépare maintenant, une exposition, des moyens de contribuer à la communauté… ?

MB : Si tout va bien, nous viendrons exposer au FIVIV 2022, en plus de la publication dont nous vous avons parlé. Nous participons également à Diálogos, une initiative du Festival, et à certains ateliers.

AJ : Qu’est-ce que cette expérience a signifié pour vous ?

MB : La beauté de tout, des gens, du lieu, des modes de vie.

PZ : Ce que j’aime vraiment dans les résidences d’artistes, c’est l’intensité du temps. Beaucoup de rencontres et d’expériences : un temps condensé et plein d’énergie.

AJ : Les résidences permettent de tisser d’autres liens, de sortir de ce qui est certain, de ce qui est donné afin de comprendre combien nous sommes différents ou du moins de s’en approcher, une manière de désapprendre pour construire d’autres regards….

PZ : C’est vrai, et nous sommes heureux du bel endroit où nous vivons ce mois-ci, à Playa Ancha… regardez cette belle vue…

À propos de l’auteure

Andrea Jösch. Chili, 1973. Photographe, diplômée en Communication, titulaire d’un master en Gestion Culturelle de l’Université du Chili. De 2006 à 2016, elle a dirigé l’école des Arts visuels de la Faculté des Arts, des Sciences et de la Communication. Elle est actuellement coordinatrice de recherche à la faculté des Arts de l’Université Finis Terrae et rédactrice en chef de la revue universitaire DIAGRAMA. Depuis 2015, elle est directrice du Master de Recherche et Création de l’Images de la même institution. Elle est rédactrice en chef – depuis ses débuts (2009) – du magazine de photographie sud-américain Sueño de la Razón (Rêve de la Raison) et coéditrice du magazine OjoZurdo (OeilGaucher) : photographie et politique. Au cours des quinze dernières années, elle a travaillé sur différentes activités liées à l’image, tant au niveau académique, qu’éditorial ou encore en tant que commissaire d’art. Elle a obtenu huit fois la bourse Fondart du Ministère de la Culture chilien pour la création et la production artistique du Gouvernement Chilien et la Bourse Andes pour la création (2004).

*Le territoire entendu ici comme un écosystème naturel et culturel ainsi qu’un espace de lutte sociale et de conflits géopolitiques.